L'opera nella lingua dell'Urbe

Dante

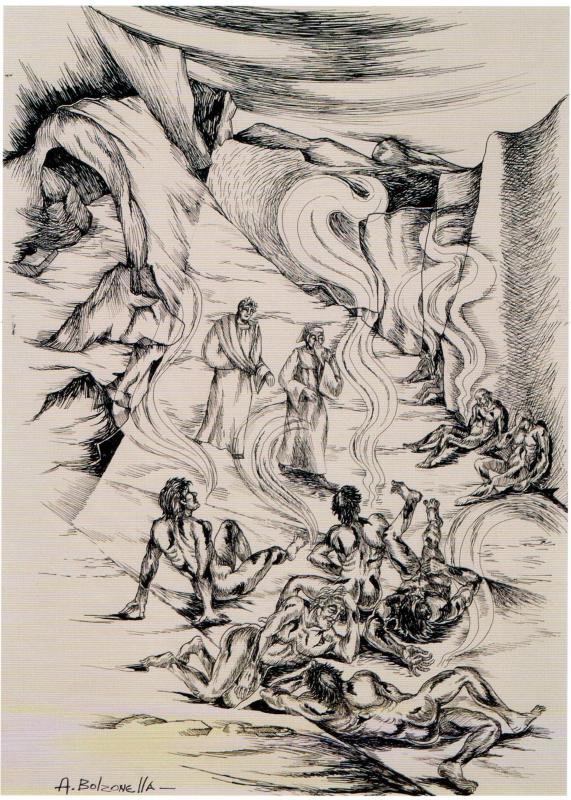

La Commedia - Canto XXIX

di Angelo Zito

Dante è ancora nella nona bolgia dell’VIII cerchio dove scontano la loro pena i seminatori di discordie. Incontra Geri del Bello. Passa poi nella decima bolgia dove tra i falsari trova Griffolino d’Arezzo e Capocchio che con le unghie si tormentano rievocando i loro peccati. “esiste ar monno chi è tanto grullo come li senesi?” Dante sintetizza così la disputa che in terra hanno accompagnato le vicende dei due.

CANTO XXIX

Li tormenti de l’anime straziate

m’aveveno tanto scombinato l’occhi,

desiderosi ch’er pianto l’inondasse;

ma er maestro me fece: “Che te guardi?

Perché lo sguardo tuo resta posato

su lo scempio che soffreno quell’ombre?

Nun hai fatto così ne l’artre borge:

se te viè in mente de contalli, pensa

che ventidumija è lungo questo cerchio.

Mezza giornata ormai se n’è gia annata,

ce resta poco tempo p’annà avanti,

e c’è artro da véde che nun sai”.

“Si tu avessi saputo”, je risposi,

“perché continuavo a riguardalli,

m’avresti consentito de fermamme”

Er duca intanto se n’annava avanti

e io appresso, javevo già risposto

e continuai: “Là dentro quela fossa,

dove l’occhi s’ereno fermati,

credo che soffre pe’ la pena e piagne

‘no spirto che cià er sangue come er mio”.

Disse così er maestro: “Lasselo stà,

nu’ sprecà artro tempo dietro a quello,

cammina più avanti cor pensiero;

io l’avevo già visto poco prima,

cor dito arzato, che te minacciava,

quarcuno disse er nome: Geri der Bello.

Tu eri allora tarmente attento

a le parole de Bertram dal Bornio

e nun vedesti che Geri era partito”.

“Maestro”, je risposi, “la sua morte,

che nun è stata ancora vennicata

dai miei, che assieme a lui sò stati offesi,

l’ha reso sprezzante; questo er motivo

che se n’annò senza parlamme, credo,

pe’ qquesto sento la pietà più forte.

E parlammo così fino a quer ponte

dove se pô vedé fino ner fonno

quell’artra valle, si ce fosse luce.

Giunti ar sommo de l’urtimo recinto

de Maleborge, che ce aprí la vista

su li frati in attesa de li vóti,

fui corpito da lamenti acuti,

impietosi come frecce de fero;

me riparai l’orecchie co’ le mani.

Quanto se pô soffrí a mette assieme

tutti li mali che nell’ospedali

de la Maremma o de la Vardichiana

o laggiú in Sardegna, quanno d’estate

er callo je dà sotto, così era qua:

la puzza era quella de le carni marce.

Scennemmo da sinistra a l’urtima sponna

de li ponti ch’attraverseno le borge;

potei véde mejo, a occhio nudo,

proprio ner fonno dove la giustizia,

ministro imparziale der Signore,

registra e punisce li farsari.

Quanno la peste aggredí Egina

nun credo che maggiore fu l’angoscia:

er morbo se diffondeva cor respiro

e tutti l’animali, infino ar verme,

caddero morti, e tornareno poi in vita,

questo è quanto hanno scritto li poeti,

come fossero stirpe de formiche;

quanto la pena de vedé li spirti,

divisi a gruppetti, tra li pianti.

Annaveno addossati uno su l’artro,

chi cor ventre, chi sopra le spalle,

chi striscianno pe’ ttera s’addannava.

Li seguivamo senza dí parola,

sentenno che cacciaveno lamenti

pe’ nun potesse sollevà da tera.

Due, seduti, staveno accostati,

come se fà co’ le teje pe’ scallalle,

coperti de croste da la testa ai piedi;

mai viddi un garzone tanto sverto

pe’ evità la furia der padrone,

né uno stalliere, che rubba l’ore ar sonno,

môve la strija come fanno questi

co’ l’ugne, tormentati dar bruciore,

che nun c’era artra maniera pe’ llevallo;

se staccaveno la scabbia co’ li morsi,

come er cortello strappa via le scaje

che ricopreno la carne de li pesci.

“Oh tu che te scrosti co’ le mani”,

principiò a parlà er duca mio,

“che l’addopri come du’ tenaje,

dicce si tra questi c’è quarche itajano,

te possa l’ugna pietosa accompagnatte

pe’ ‘sto travajo che nun trova fine”.

“Semo noi, noi semo itajani, scorticati

tutt’e dua”, rispose tra li pianti,

“ma chi sei tu che vôi sapé de noi?”

Er duca je fà: “Io sto scennenno,

de cerchio in cerchio, assieme a lui ch’è vivo,

pe’ ffaje vedé com’è l’inferno”.

Se staccareno i due ch’ereno accosti

e se rivorsero a me tremanno,

l’artri seguiveno er fatto de rimbarzo.

Er maestro me se fece vicino

dicenno: “Parla, dije che vôi sapé”.

Cominciai così come lui volle:

“Si er ricordo de voi nun se cancelli

da le menti de chi sta ancora sopra,

ma possa esse presente pe’ tant’anni,

diteme da che parte d’Itaja voi venite,

senza vergogna de tené niscosta

‘sta pena tanto schifosa che v’affligge”.

“Io sò Griffolino d’Arezzo”, disse, “e

Arbero de Siena me condannò ar foco;

ma non pe’ questo mó soffro qua sotto.

Fu che parlannoje pe’ gioco dissi:

-io, come Dedalo, sò volà pe’ ll’aria-;

e lui curioso, ma senza la capoccia,

volle vedé la prova; nu’ la feci,

e ‘r vescovo, che jera come un padre,

me abbruciò come eretico ner foco.

Ma a finí dentro sta decima borgia,

pe’ l’archimia c’avevo praticato,

me condannò Minosse, che nu’ sbaja”.

Dissi così ar poeta: “Esiste ar monno

chi è tanto grullo come li senesi?

Sò mejo de loro pure li francesi!”

Ar che un lebbroso che m’aveva inteso

rispose a ‘sto modo: “Nun levà Stricca,

ch’era attento a fà spese co’ misura,

e Niccolò che pe’ primo scoperse

la costosa pianta der garofeno,

che attecchisce facile ne l’orto;

e nun levà er gruppo de Caccia d’Asciano,

che sperperò li frutti de la vigna,

e l’Abbajato dar cervello fine.

Ma devi conosce chi è d’accordo co’ tte

su li Senesi, punta su de me l’occhi,

la risposta la da la faccia mia;

capirai così che sò Capocchio,

che trasformai er piommo in oro puro;

e dovresti ricordà, si t’ho inquadrato,

come seppi imità puro li cristiani.